从院内输血到聚氯乙烯袋输血——向血液事业挑战

从院内输血到聚氯乙烯袋输血——向血液事业挑战

需要不会引起感染的血袋

昭和20年代的时候,给患者输血通常是用注射器采取血型相符的家人或亲戚的血液,再将血液直接输入患者体内。这种被称为院内输血的方法是当时一般的团任务方法。但是由于院内输血时血型相符的血液很少,加之不能检测感染病症,随后变为先采集献血者血液后储存起来的方法。另外并不是输全血,而是根据治疗的目的,将血液成分分为红血球、血小板、血浆等的成分输血成为了主流。

输血用的血液被长期储存在玻璃储血瓶内。但是输血时需要使用空气针(通气针),这又加大了感染的风险。当时美国开发了一种聚氯乙烯血袋,泰尔茂为了应对医生们对血袋的需求,开始对血袋这一课题的攻关。

成功开发出安全易用的血袋

血袋的开发几经失败,相当辛苦,血袋的素材才最终开发成功。从为了让聚氯乙烯变得柔软的成分,到材料对血液成分是否有影响,耐热性及耐寒性等一系列的问题被一一攻克。

在测定红血球生存率时,泰尔茂员工采集自己的血液并储存21天后再输回自己的体内,然后再检测剩下了多少红血球,这真的是拿生命来开发血袋。

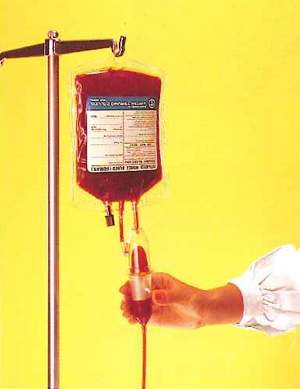

经过努力,1969年(昭和44年)日本最初的加入血液保存剂的血袋开始销售。这个产品是泰尔茂最初的医药用品。血袋具有以下多种优异的性能特征:由于血袋上使用了在采血、成分分离、输血任何一个阶段都不接触外界空气的封闭系统,所以不会引起因空气而产生的感染;离心分离也更容易;因为是塑料材质,氧气更容易通过,红血球的存活率更高。

泰尔茂此后也为提高产品品质而不断努力,在1973年泰尔茂开发了只需将血袋的连接部折弯就可以顺利的将血液成分分离到子袋的结构,使产品的安全性和易用性得到了很大的提高。

最初销售的血袋和输血组件

京公网安备11010502055849

京公网安备11010502055849